Advertencia previa a las hordas de animalistas: esperen antes de desenfundar. Quiero a mi perro, al que tengo tumbado a mi lado. Como hace cada vez que me siento ante el ordenador. Le agradezco su fidelidad, vigilancia, compañía, fiereza y hasta sus lametones a destiempo. Es un perro bilingüe al que puedo dirigirme en valenciano y en castellano. Y me hace caso en ambas lenguas, lo que viene a demostrar su inteligencia y facilidad para los idiomas. Más en su caso, siendo como es un pastor alemán. Le prodigo los cuidados que se merece para que se mantenga sano y ágil. Y espero que la úlcera de su rabo, que está siendo analizada, no revista malignidad alguna y con los pertinentes cuidados veterinarios cure pronto y bien.

Dicho cuanto antecede para no ser considerado como poco amigo de los animales, añado que tampoco me siento afectado por el Síndrome de Noé, el que caracteriza a todos aquellos humanos que aman en exceso a los animales y que, en el caso concreto de pasión por las mascotas, se conoce como petofilia. En los años sesenta del pasado siglo consideraban muchos paisanos ontiyentins una anomalía tener alojado un perro en la misma vivienda. El pintor Antonio Ferri, que sigue activo a los 87 años, tenía un dálmata en su casa-buhardilla de la calle Dos de Mayo y tuvo que escuchar algún que otro comentario poco agradable cada vez que lo sacaba de paseo.

Delante de muchas casas de labranza de nuestro término municipal se podía ver a un perro, o más de uno, sujeto por una cadena que lo amarraba y sin más protección para soles y fríos que medio bidón de aceite para ensimaje. O una tinaja ya inútil para almacenar vino. Y, en el mejor de los casos, de una caseta de madera o ladrillos. “¡¡Calla chucho!!” era la orden que recibía en el caso de que sus ladridos, avisando que llegaba un extraño a la finca, le pareciese excesivo a alguno de sus moradores, que podía añadir a su orden de silencio el lanzamiento de una piedra. ¿Y cómo no recordar – al menos por parte de los mayores-- que cada vez que un circo levantaba su carpa en nuestra ciudad, la mayoría de ellos incluía espectáculos de fieras amaestradas, era cosa sabida que se conseguía entrar gratis a cambio de entregar un gato que pasaba a formar parte del menú de los felinos?

De aquellas animaladas sin autoría, que la Ley de Protección Animal sanciona con severidad, una parte importante de nuestra sociedad se ha convertido en animalista. Como viene a demostrarlo la cifra superior a los diez mil perros que en Ontinyent existen y se encuentran provistos de su chip correspondiente y las vacunas que son obligadas, tal como publicó LOCLAR el pasado año. Un amor que, acendrado, se manifiesta también en los casos de ailurofilia, que aún no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua pero sí en Google y que, en complicidad con la IA, señala que “es el amor o la profunda fascinación por los gatos, proveniente de las palabras griegas ailuros (gato) y philos (amor).

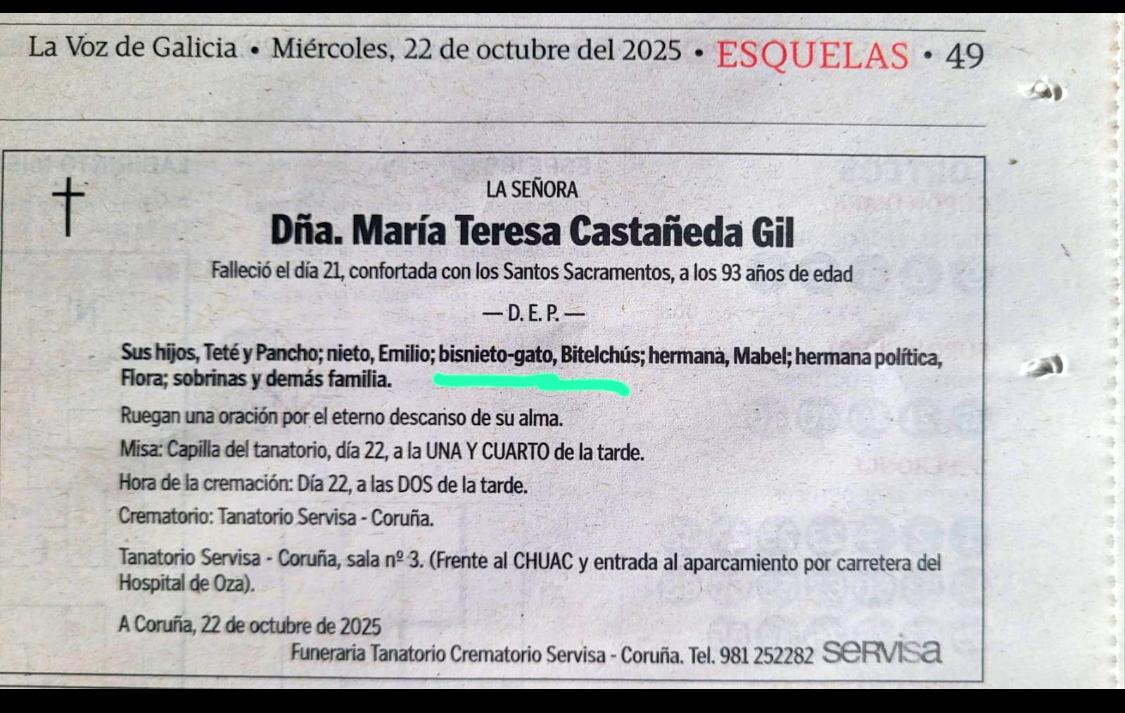

La familia de doña María Teresa Castañeda Gil, fallecida en La Coruña el 21 de octubre pasado, debía conocer muy mucho de la ailorufilia de su madre y abuela, hasta el punto de incluir en la esquela, que mandaron publicar en La Voz de Galicia, a su “bisnieto-gato Bitelchús”, que figura sólo por detrás de sus hijos Teté y Pancho y su nieto Emilio, y por delante de “su hermana Mabel, hermana política Flora, sobrinas y demás familia”. Ignoro y mucho que lo siento, no conocer las razones por las que la finada gallega “bautizó” a su gato como Bitelchús, del que he sabido que era o es “fantasma histriónico, desagradable, chapucero y repugnante que trabaja como bioexorcista independiente, un ahuyentador profesional de personas vivas”. Definitivamente, un gallego es un personaje que no sabes si sube o baja por una escalera y doña María Teresa –que en paz descanse, faltaría más – debió ser una de ellas.